di Enrico,

*Bhrg'howidhHô(n-)

& C.

Ad aprire questa

discussione è stato Enrico:

La battaglia di Maclodio nel 1427 vide contrapposti Veneziani e Milanesi, e si risolse con una netta vittoria dei primi. Tuttavia dopo la battaglia il comandante supremo dell'esercito veneziano Francesco Bussone, detto il Carmagnola, lascio liberi alcune migliaia di prigionieri milanesi, permettendo cosi al Ducato di ricostruire l'esercito e salvarsi. Per la cronaca, l'episodio

contribuì alla condanna a morte del Carmagnola cinque anni dopo, nel corso del processo per tradimento.

Ma se ipotizziamo che il Carmagnola non lasci liberi i prigionieri milanesi, magari deportandoli in qualche valle del Bellunese, come cambia la storia?

.

Così replica *Bhrg'howidhHô(n-):

Il massimo che potrebbe capitare sarebbe, a medio/lungo termine, la confluenza del Ducato di Milano - come le altre Signorie di Terraferma conquistate da Venezia - nella Serenissima e di conseguenza l'uscita dall'Impero. È difficile immaginare se poi ciò facesse aumentare le mire asburgiche su Venezia o se invece portasse a un rafforzamento della Repubblica; sarebbero anche da indagare le eventualità di un coinvolgimento di Genova (nel XV. secolo più che mai legata a Milano), con riflessi dirompenti nell'equilibrio tra Repubbliche Marinare (superstiti).

.

Enrico

ritorna alla carica:

Mi permetto di illustrare una bozza di scenario.

Il Ducato di Milano dopo la battaglia entra in una fase di crisi ed adotta una politica filo-veneziana, che lo porta a confluire, verso il 1454, nella Serenissima.

Le Piccole Signorie, prive di un vero peso politico, diventano stati satellite di Venezia.

Genova nel 1428 era in piena crisi, ed aveva avviato quel processo di progressivo disimpegno dall'oriente ed

investimento dei propri capitali in Spagna che poi la porterà ad una condizione di totale sudditanza.

Non credo che Genova avrebbe reagito militarmente, anche se in effetti vi fu un'undicesima guerra veneto-genovese nel 1432, ma condotta in modo fiacco da Genova.

Probabilmente i più allarmati sarebbero stati Fiorentini e Napoletani, che probabilmente avrebbero costituito una lega anti-veneziana, ma non so con che reale efficacia.

Invece è interessante notare che, se Milano passa a Venezia, vengono a mancare tutti i presupposti per l'invasione dell'Italia alla fine del '400 e le vicende che si concludono con l'assegnazione del Ducato agli Spagnoli.

La presenza straniera in Italia si limiterebbe al territorio genovese ed al regno di Napoli.

Però bisogna anche chiedersi cosa ne sarebbe stato di quest'ultimo se i veneziani avessero potuto portare avanti la loro politica di impegno nel Sud, senza essere

costretti a cedere la Puglia per fare pace con Carlo V. Non ci sarebbe Agnadello, e credo che cambierebbero anche il corso delle successive guerre contro i Turchi.

.

Damiano

dal canto suo aggiunge:

Farei una proposta: Venezia assorbe il ducato di Milano ma concede a Filippo

Maria Visconti di rimanere governatore di Milano e concede alla famiglia Visconti il titolo di Patrizi e la possibilità di sedere nel Maggior

Consiglio e di far parte del governo della Serenissima.

Negli anni successivi anche altre signorie

(Gonzaga, Este, Malatesta) aderiscono alla Serenissima alle stesse condizioni e la Repubblica di

Venezia si trova ad occupare una larga porzione dell’Italia centro-settentrionale.

.

Un'idea alternativa per

l'unità d'Italia ante litteram è quella di Francesco

Dessolis:

Nel 1498 Lucrezia Borgia sposò in seconde

nozze Alfonso d'Aragona, principe di Salerno, figlio illegittimo del

precedente re di Napoli Alfonso II. Nel 1498 il re di Napoli era Federico,

zio di Alfonso II, e il re non ebbe problemi a concedere la mano del

cuginetto bastardo alla bastarda di un papa. Papa Alessandro VI però

aveva chiesto molto di più. Voleva che Carlotta d'Aragona, figlia legittima

del Re Federico, sposasse Cesare Borgia. Il re perse tempo, e Cesare sposò poi

la figlia del re di Navarra, diventando il duca Valentino. Ma cosa succede

se Cesare e Carlotta d'Aragona si sposano? Probabilmente, entro il 1499 Re

Federico muore avvelenato, e Cesare Borgia diventa prima reggente, e poi re

di Napoli. Forse con Cesare I re di Napoli, senza il consenso del papa,

francesi e spagnoli non si spartiranno il regno di Napoli, limitando a

combattersi a nord. La dinastia dei Borgia diventerà un'alleata di ferro dell'imperatore

Carlo V, e forse resisterà fino ai giorni nostri, tanto che (ma sarebbe da

augurarselo?) i Borgia prenderanno il posto dei Savoia!

.

Naturalmente *Bhrg'howidhHô(n-)

non si fa scappare l'occasione:

Gian

Galeazzo Visconti e Cesare Borgia rappresentano le due

occasioni prossime più vistose di creazione delle condizioni politiche per lo

sviluppo di uno Stato c.d. 'nazionale' (parallelo a Francia, Spagna e

Inghilterra o addirittura Gran Bretagna; ovviamente 'nazionale' è una dizione

erronea, ma è quella corrente) a Sud delle Alpi e nella Penisola Italica con

eventuali estensioni ulteriori. Altre due occasioni sarebbero stati gli

Hohenstaufen (da Enrico VI a Federico II) e gli Angiò (specialmente Carlo).

Sarebbe interessante anche un confronto tra le due (o quattro) possibilità...

.

Lord Wilmore

aggiunge:

Io punterei invece sul

tentativo di Ladislao di Durazzo, colui che tra l'altro adottò per primo adottò

il motto "Aut Caesar Aut Nihil": dopo aver occupato gli stati pontifici e

messo sotto assedio Firenze, era pronto ad invadere la pianura padana. Di fatto

tra tutti è stato il più vicino a raggiungere l'obiettivo, anche dato il vuoto

di potere del Nord all'epoca. Voi che ne dite?

.

Ecco la replica di *Bhrg'howidhHô(n-):

Certo, chiedo scusa se non l'ho citato

(una volta nominati gli Angiò, ho colpevolmente privilegiato il solo Carlo

omettendo il ben più potente prosieguo delle ramificazioni della Dinastia). Ad

ogni modo l'elenco delle quattro Dinastie (Hohenstaufen, Angiò, Visconti,

Borgia) resta; piuttosto, credo che ci sia una differenza di potenziale

geopolitico che divide appunto la stessa Dinastia angioina a seconda del centro

di potere da cui di volta in volta sono partiti i tentativi di suoi esponenti:

1) la conquista di tutti i territorî

posti tra la catena alpina e le grandi isole del Mediterraneo Centrale (Corsica,

Sardegna, Sicilia) - ossia, con variazioni più o meno estese, a grandi linee

l'estensione dell'attuale Stato italiano - è stata un obiettivo di cinque

categorie di imperialismi: in ordine di tempo, potenze di area appenninica

(dagli Etruschi alla prima Repubblica Romana allo Stato Pontificio), potenze di

area cisalpina (dagli Insubri ai Longobardi ai Visconti; Venezia è un caso già

diverso e a orizzonte assai più vasto, ma almeno in parte rientra in questa

categoria), potenze di area transalpina occidentale (dai Galli alla Francia),

potenze di area transalpina settentrionale (dai Cimbri e Teutoni agli Alamanni

ai Sacri Romani Imperatori, alla Svizzera e all'Austria) e potenze mediterranee

occidentali (a parte Cartagine con i Barca, tradizionalmente l'Aragona e poi la

sua continuazione nella Spagna);

1) la conquista di tutti i territorî

posti tra la catena alpina e le grandi isole del Mediterraneo Centrale (Corsica,

Sardegna, Sicilia) - ossia, con variazioni più o meno estese, a grandi linee

l'estensione dell'attuale Stato italiano - è stata un obiettivo di cinque

categorie di imperialismi: in ordine di tempo, potenze di area appenninica

(dagli Etruschi alla prima Repubblica Romana allo Stato Pontificio), potenze di

area cisalpina (dagli Insubri ai Longobardi ai Visconti; Venezia è un caso già

diverso e a orizzonte assai più vasto, ma almeno in parte rientra in questa

categoria), potenze di area transalpina occidentale (dai Galli alla Francia),

potenze di area transalpina settentrionale (dai Cimbri e Teutoni agli Alamanni

ai Sacri Romani Imperatori, alla Svizzera e all'Austria) e potenze mediterranee

occidentali (a parte Cartagine con i Barca, tradizionalmente l'Aragona e poi la

sua continuazione nella Spagna);

2) la politica espansionistica di una

potenza di area appenninica schiettamente peninsulare (in termini geografici,

meridionale) è invece indirizzata di regola, oltre che verso la Sicilia, da un

lato verso il tratto centrale della costa africana, dall'altro verso la Grecia

e, in prospettiva, il Mediterrraneo Orientale.

Tutto ciò rientra in una sorta di

gradiente geopolitico per cui gli imperialismi europei sono diretti da Nord a

Sud e da Ovest a Est. Il progetto imperiale di Ladislao di Durazzo sarebbe

quindi sottovalutato se fosse visto semplicemente nella prospettiva di uno Stato

c.d. 'nazionale' italiano; "Caesar" implicava senza possibilità di

equivoco una rivendicazione mediterranea ben più estesa, il che fra l'altro

giustifica la scala delle conquiste ottenute, proporzionata appunto

all'ambizione degli obiettivi...

Bisogna poi tener conto dei tradizionali capisaldi della politica cisalpina di

Casa d'Angiò: Piemonte, Lombardia e Toscana, con ovvie ripercussioni sui rapporti con le grandi Signorie e Principati del Regno d'Italia. In un

quadro del genere, forse bisognerebbe rinunciare a mire su Genova (che invece sono state un tema ricorrente della politica cisalpina francese).

Riguardo alla sua politica orientale antiturca, per difendere l'Ungheria e gli

stati franco-italiani in Grecia, in effetti, dopo la vittoria di Tamerlano ad Ankara si è avuto il minimo

storico di fortuna degli Ottomani (fino a Maometto I. e Murad II.); ciò comportava d'altra parte una relativa potenza di Bisanzio e della Serbia.

Per l'Ungheria, gli obiettivi primarî erano rappresentati da Bosnia, Valacchia e Moldavia

(quest'ultima contesa con la Lituania); la tappa

successiva sarebbe stata molto verosimilmente la Serbia, a meno di un'alleanza tra le due Potenze di fronte a una minaccia più grande (al

momento tuttavia, per l'appunto, venuta meno).

Per i Principati in Grecia l'orizzonte era costituito pur sempre dal

rapporto con Bisanzio; ogni politica greca da parte di Stati occidentali sarebbe stata gravata dal fondato sospetto di mirare in ultima analisi

all'egemonia sull'Impero d'Oriente (donde la ricorrente inclinazione ad accordi non solo tattici con gli Ottomani).

Nell'ipotesi di una convergenza dei due settori (ungherese e greco) in un unico progetto imperialistico, mi sembra inevitabile la creazione di una

contrapposizione totale tra l'asse ortodosso serbo-bizantino e la tenaglia angioina

greco-ungherese, che di conseguenza dovrebbe cercare l'alleanza di

almeno alcuni Emirati Turchi in Anatolia e tracciare lungo il Bosforo, i Dardanelli e l'Egeo un confine almeno temporaneo delle rispettive ambizioni

(con possibile rinuncia a mire sulla Bulgaria, che resterebbe nella sfera turca).

Quanto alla possibilità

di approfittare della crisi francese per crearsi uno stato oltralpe, analogo ai borgognoni,

un'espansione della Provenza nel settore transalpino significava mirare alla conquista del Delfinato e della

Linguadoca, già rispettivamente da

quasi un secolo e da più di un secolo dominî diretti di Casa Valois. Nel contesto della Guerra dei

Cent'Anni, ciò significava la definitiva

spartizione della Francia tra Inghilterra, Borgogna e Provenza, con possibile autonomia dei Borboni (eventualmente con

l'Alvernia) e dei Signori

di Foix.

Una seconda direttrice entro questo terzo punto e che si ricollega al

punto 1 sarebbe una possibile ambizione catalana (nell'àmbito dello scontro con l'Aragona e nel solco di una tradizione plurisecolare dei Conti

di Provenza).

È però sempre in agguato il rischio del "chi troppo vuole nulla stringe", anche se d'altra parte le risorse delle grandi espansioni

imperiali sono sempre state trovate nelle conquiste successive, mentre la crisi è di solito intervenuta non appena le conquiste subivano un arresto.

Nel caso di successo di tutte e tre le strade aperte per un Ladislao già vittorioso in Italia e Ungheria e ormai divenuto

"Caesar" dalla Catalogna a

Costantinopoli e dal Delfinato alla Moldavia (ma, sembrerebbe, senza Venezia né Genova) - entriamo così in un terzo livello di speculazione fantastorica

- sarebbe esploso il dilemma geopolitico che ha causato la rovina di Carlo V. più di un secolo dopo: ricostituzione in tutti i territorî cattolici

(previa ricomposizione dello Scisma d'Occidente, che possiamo considerare sicura) di un Impero Sacro e Romano (accanto e, a lungo termine, al di sopra

dell'Autorità Papale) e non solo "della Nazione Germanica" (quindi: corona imperiale, Francia, Aragona, Polonia ecc.) oppure - come tutto l'apparato

ideologico avrebbe sempre più richiesto, specialmente in epoca umanistica - restaurazione dell'Impero Mediterraneo attraverso una serie di guerre

"crociate" in Anatolia, Tripolitania, Levante ed Egitto? Quest'ultimo (il Sultanato dei

Mamelucchi), fra l'altro, sarebbe stato l'avversario di gran

lunga più temibile.

In ogni caso, gran parte delle ucronie strettamente storiche (ossia

incentrate sulle possibili conseguenze di un preciso POD) che discutiamo finisce per richiedere innalzamenti di livello sempre più spettacolari e

sempre meno probabili, benché obbligatorî secondo la logica imperialistica, sotto pena di regressione e infine aborto dell'ucronia stessa.

In altri termini: è evidente che una serie di successi sempre più grandi finisce per essere sempre meno verosimile, ma tutte le altre alternative si

risolvono in un'unica conclusione - la sconfitta di Ladislao (o di un suo successore e continuatore) e la fine di tutti i progetti in ultima analisi

con ritorno, più o meno 'variato', alla situazione che conosciamo dalla Storia reale.

Penso infatti che le ucronie politico-territoriali che abbiamo

variamente analizzato da varî anni a questa parte - con l'eccezione di quelle novecentesche, in realtà soprattutto relative al periodo dopo il 1945

- tendano a ridursi (salvo prospettive 'simmetrizzanti', che però coinvolgono

tutt'altro tipo di considerazioni su fenomeni di lunga durata) a

una sola coppia di alternative:

1) Iperimpero (scelgo apposta il termine di

William Riker, disgiungendolo tuttavia per necessità di ragionamento dagli sviluppi simmetrizzanti con cui

è stato prevalentemente illustrato)

2) oppure "spin-off" (uso l'espressione in accezione gergale come ha

fatto per la prima volta il List-Owner Bhrig

l'11/8/2004 a proposito di

Odoacre Imperatore d'Occidente: dopo un po' di oscillazioni, la Storia ritorna sui binarî noti).

In particolare Filobeche ha sempre coltivato, in forme addirittura

virtuosistiche, la

prospettiva dello "spin-off", facendo durare il periodo di oscillazione il più a lungo possibile e avendo come criterio principale la verosimiglianza

statistica di alternanze di successi e insuccessi. Riker (e anche

Estec)

hanno elaborato i più lunghi contributi sul tema dell'Iperimpero, tuttavia appunto con l'aggiunta decisiva di uno schema strettamente

simmetrizzante.

Bhrig tende invece allo spin-off ravvicinato, pur indulgendo volentieri talvolta a puntate

simmetrizzanti.

.

Non può mancare il

contributo di Iacopo:

Quella su Ladislao II è un'ucronia che mi ha sempre affascinato tantissimo: l'Armata Nera non è sciolta, il potere centrale in Ungheria, Polonia e Boemia si rafforza e nasce un potente stato mitteleuropeo, moderno ed efficiente, governato dagli

Jagelloni, che in questa ucronia non sono una massa di incompetenti, con capitale Cracovia. A Mohacs l'Armata Nera fa la sua miglior performance, e Solimano deve rinunciare all'Ungheria. Magari si sfoga nel Caucaso, o più probabilmente sui mari. Lo stato Jagellone avrebbe dei grossi problemi fin dalla sua nascita: sarebbe infatti letteralmente circondato da nemici: teutonici e prussiani a nord, russi, cosacchi e tatari a est, ottomani e rumeni a sud, imperiali ad ovest. una forza militare mobile e moderna potrebbe essere la risposta adatta -forse l'uso dei carri da guerra hussiti conosce qualche evoluzione interessante.

Dal 1490 al 1566 gli Jagelloni regnano incontrastati, rafforzando lo stato centrale e

probabilmente convertendosi al protestantesimo (in forma blanda, "anglicana"). Potrebbero dover rinunciare a Bosnia e Croazia, e forse alla Transilvania, ma lo stato tiene e l'impeto turco è rintuzzato. Nel 1566 muore Sigismondo Augusto e gli succede il figlio della sorella, Sigismondo pure lui ma Svedese. Lo stato polacco-ungherese-boemo è molto più forte, quindi riesce ad imporre il ramo

principale dei Vasa da entrambi i lati del Baltico. A questo punto potrebbe avvenire il tracolla e la divisione del

commonwealth: gli Jagelloni perderanno tutto ciò che avranno conquistato diciamo entro la guerra dei

Trent'Anni. Uno stato Jagellone e protestante potrebbe mantenersi fino all'ottocento

limitato a Ungheria e Boemia. Oppure potremmo ammettere che per qualche motivo Carlo

riesca ad insediarsi sul trono di ungheria-boemia-svezia-polonia-lituania (!) e a cederlo al figlio Gustavo Adolfo. A questo punto la Guerra dei

Trent'anni non scoppia a Praga ma nel Palatinato, i Vasa hanno a disposizione un vero e proprio rullo compressore, la Prussia è cancellata dalla storia e gli Asburgo sono messi a

malpartito. Ferdinando II è l'ultimo imperatore d'Asburgo e Gustavo Adolfo il primo Imperatore

Vasa. La Francia avrà il Reno come confine naturale e la capitale del Commonwealth Vasa sarà

Danzica. La figlia di Gustavo Adolfo, Caterina, sarà detta Imperatrice Europa. Come nota a margine propongo che, essendo

Danzica meno gelida di Stoccolma, Cartesio non muoia di polmonite nel '50 ma viva almeno altri

vent'anni, quanto basta per tenere un epistolario con Baruch Spinoza impartire lezioni al giovanissimo Gottfried

Leibnitz. Il razionalismo europeo è per certi versi meno dogmatico e la matematica ha un ruolo più importante.

Nel 1683 il turco assedia Cracovia o Praga, ma è respinto grazie agli alleati protestanti di

Brandeburgo. Da qui in poi saranno guerre continue fra il Commonwealth Vasa e la Russia. Questa potrà contare sulle sterminate risorse

dell'Asia settentrionale, quello sull'alleanza di praticamente tutta l'Europa (esclusa Danimarca e Regno unito, forse, e Spagna di certo). probabilmente il Canada viene colonizzato congiuntamente da Francia e

Vasa. Se come è probabile nessuno dei due contendenti ha la meglio, Pietro non potrà fondare la sua città sul Baltico, e

dorrà cercarsi qualche altro posto, forse il Caspio o il Mar Nero. Nel 1809 in ogni caso non c'è nessun colpo di stato, ma i Vasa

potrebbero dapprincipio appoggiare la Francia rivoluzionaria. Il Commonwelth potrebbe dividersi in un'alleanza stretta fra stati sovrani verso metà dell'ottocento, un po' come è successo all'Impero Britannico nel novecento.

L'alternativa è che il ramo principale dei Vasa rimanga in Svezia, mentre il ramo cadetto si faccia riconoscere Zar di tutte le Russie nel 1610. A questo punto la Russia si estenderebbe fino alle porte di Vienna! inizia un (proficuo?) dialogo

ortodosso-protestante, e forse le riforme del Patriarca Nikon del 1666 vanno ben oltre la

liturgia, avvicinando l'ortodossia al cristianesimo evangelico. La risposta non è un semplice scisma ma una guerra civile coi fiocchi- annullando qualunque intervento fatto

nella Guerra dei Trent'anni, btw. Alla fine comunque il potere centrale dovrebbe prevalere, e la Russia entra di prepotenza nell'era moderna. Bach è invitato a corte quando l'Impero Jagellone governa in unione personale la Sassonia, e scrive la sua Messa in Si minore secondo il rito ortodosso riformato. Nel '700 l'Impero si

slavizza, ma diviene anche più europeo. La capitale è Varsavia o più probabilmente

Kiev. La reconquista contro gli ottomani è condotta dagli ungaro-slavi piuttosto che dai tedeschi, e nel 1746 Serbia, Bulgaria e Grecia sono indipendenti. Gli imperiali penetrano a fondo in oriente e magari riescono a strappare uno stato in terrasanta per i milioni di ashkenaziti sudditi dello

Jagellone. Napoleone non arriva nemmeno a Mosca ma è sconfitto in Mazovia. Nell'ottocento l'Impero Jagellonio

(Slavia-Ungheria?) conosce una fase di rapidissima industrializzazione. Nel 1866 avviene comunque l'unità germanica, forse operata dagli Asburgo. L'Impero è sconfitto a Sadowa e deve accettare l'unità dei tedeschi: perde qualche territorio di confine ma nulla più. La rapidissima industrializzazione, spinta alla massima velocità dall'abbondanza di spazio e materie prime, porta alla caduta dell'ancienne regime nel 1890 ed all'instaurazione di una Repubblica Federale

Socialista.

.

Anche Tiziano

vuole dire la sua in proposito:

Nel 1400, quando nacquero i grandi stati nazionali, Ladislao d’Angiò-Durazzo, detto il Magnanimo, era Re di Napoli (11 luglio 1376 – 6 agosto 1414), e stava conquistando la Penisola.

[ESCURSUS STORICO SU LADISLAO I DI

NAPOLI]

Divenne re a 10 anni, sotto la reggenza della madre. Senza un re adulto Napoli precipitò però nel caos, e ne approfittò il conte di Provenza Luigi I d’Angiò, che riuscì così a farsi nominare re: solo nel 1399 il finalmente 23enne Ladislao, grazie all’appoggio del nuovo papa (napoletano) Bonifacio IX, riconquistò Napoli.

Domate senza scrupoli le insidie interne e premiati i suoi alleati, ancora più scaltro e dispotico del suo già terrbile padre Carlo, si affermò così come capo politico e militare di straordinaria tempra, di indole spregiudicata e di grandi ambizioni. Riuscì a farsi incoronare anche re di Ungheria e di Dalmazia, nello stesso anno, seppur non ne fu mai effettivamente re. Il suo sogno era però di riuscire a creare un Regno d’Italia, (come succedeva in molte altre nazioni) ed incominciò presto ad espandersi.

Infatti a più riprese fece tremare la Penisola.

Nel 1405 cercò di conquistare lo stato pontificio, ma capitolò quando cinse d’assedio Roma, e si ritirò.

Nel 1408, dopo una vittoriosa campagna nel Lazio, conquistò Roma, dove pose la Corte, e da lì anche le altre rocche di Lazio ed Umbria., fino alla rocca di Talamone sul mar Tirreno. Subito gli stati del centr’italia, sia dipendenti dal Sacro Romano Impero (Siena, Firenze, Piombino, Lucca e Modena), sia dipendenti dal papa (Ferrara, Urbino e i liberi comuni di Marche e Romagna), si coalizzarono. Nonostante ciò, è vittoria su tutti i fronti per Ladislao, finchè non arriva in Italia il conte di Provenza, Luigi II d’Angiò, figlio di Luigi I, chiamato dal papa Giovanni XXIII, assieme alla scomunica (1809).

Un fronte così compatto era troppo per Ladislao: decise di fare una pace separata con la Lega di Firenze, e così riuscì a battere Luigi, che lo riconobbe re di Napoli, mentre l’impotente papa, rimasto solo, riconobbe Ladislao unico re di Napoli.

In breve a Napoli fu ricostruito l’esercito (grazie alla vendita della Dalmazia a Venezia), e così nel 1413 riconquistò nuovamente lo Stato Pontificio; poi nel 1414 partì alla conquista del centr’Italia. Sconfisse la ricostituita Lega, ma una volta arrivato a Firenze si ammalò, e in pochi giorni morì. (Napoli, 6 agosto 1414).

(In realtà fu avvelenato da un suo avversario fiorentino, che agì con un furbo stratagemma. Consigliò a sua figlia, ovvero una delle tante amanti del re, di spalmare un olio particolare nell’organo sessuale al fine di far provare più piacere a Ladislao; in realtà era un veleno che infettò il cesare tramite l’organo più caro.)

[FINE DELL’ESCURSUS]

POD: Ma se si fosse controllato un po' di più, se non si fosse fidato di avere amanti tra i suoi nemici, come sarebbe continuata la storia?

Per cominciare, avrebbe sbaragliato, con l’aiuto di Genova, la I Lega, e così avrebbe creato un "Regno d'Italia" nei territori ricevuti, Stato della Chiesa compreso. Per evitare rivolte, di certo il re angioino avrebbe concesso molte libertà alle città appena annesse, seppur avrebbe perseguitato i suoi nemici (naturalmente i soldi degli oppositori politici andavano nelle casse statali). Napoli sarebbe rimasto suo dominio personale, ma la capitale (e la corte) si sarebbero trasferite a Roma.

Intanto Venezia aveva conquistato tutta la Venezia Euganea

(Veneto e Friuli), a discapito di Verona.

Ottenuto il titolo regale sull’Italia peninsulare, Ladislao manterrà un periodo di pace (1418-1425), durante il quale riorganizzerà il suo regno, esteso fino al Po ed oltre (Mantova). In questo periodo potenzierà molto la flotta, e condurrà anche una crociata contro i Tunisini, che furono costretti a pagare a Roma un tributo annuo.

Solo nel 1426 Ladislao decise di continuare la sua campagna di conquista. Attaccò e conquistò tutta la costa dell’attuale Albania, istetuendo l’antico Ducato di Durazzo, ai danni dell’Impero Bizantino ; così ottenne il controllo del Mar Adriatico. Per non inimicarsi Venezia non vi isituì però nessun

dazo.

L’anno dopo Ladislao mandò il suo figlio illegittimo Rinaldo, conte di Calabria, ad intraprendere una campagna contro i ducati del Nord Italia (Savoia, Asti, Monferrato, Salluzzo, Milano, Genova e Corsica genovese). Questi anche si coalizzarono contro di lui, il quale comunque riuscì a batterli, unendoli nel Regno di Lombardia.

Anche Venezia incominciò ad avere paura; perciò ottenne un perpetuo e reciproco accordo di fedeltà, di alleanza col Re di Italia e Lombardia.

Ma questa lega ebbe anche appoggi dalle alpi: infatti loro alleato, invano, era il Conte di Provenza, Luigi III., che a fine della guerra divenne un vassallo del Re d’Italia.

Carlo I

Ladislao morirà di malattia attorno al 1430. Così salirà al trono Carlo I, anche lui 23enne, figlio di Maria d’Enghien e quindi principe di Taranto, oltre che Re d’Italia, principe di Napoli, Re di Gerusalemme.

Questi riorganizzò i suoi possedimenti. Unificò il tutto nel Serenissimo Reame d’Italia, con la seguente amministrazione:

• Principato di Lombardia (al ramo bastardo d Rinaldo di

Durazzo)

- Ducato di Milano (Visconti, poi Sforza dal 1447)

- Ducato di Piemonte (Savoia)

- Repubblica di Genova

- Ducato di Modena

• Repubblica di Venezia (governata autonomamente)

- Dogado

- Terraferma Euganea

- Terraferma Orobia *

- Terraferma Alpina **

- Friuli

- Stato da Mar

• Granducato di Toscana (che poi andò ai Medici)

- Repubblica di Firenze

- Repubblica di Siena

- Repubblica di Pisa (separatasi da Firenze)

- Repubblica di Lucca

- Ducato di Piombino

• Esarcato di Romagna (pontificio)

• Granducato Pontificio (pontificio)

• Granducato delle Calabrie

- Bruzia

- Salento

- Principato di Taranto

- Puglia

• Principato di Campania (dominio personale del re)

- Terra di Lavoro

- Principato Ultra

- Principato Citra

- Ducato di Amalfi***

• Granducato degli Abruzzi

• Ducato di Durazzo

Inoltre vi erano i possedimenti del Conte di Provenza come vassalli del re, mentre era confermato il vassallaggio di Venezia.

* vale a dire quella che nella nostra TL fa parte della Lombardia, compresa Mantova

** Trentino, conquistato temporaneamente nella nostra TL e permanentemente nell’ucronia, e Belluno

*** In pratica la banca del re

Comunque vi fu un periodo di lunga prosperità fino al 1466.

In questo periodo Carlo mosse una lunga guerra di 8 anni contro l’Imperatore, Federico III (1430-1438): con questa vittoria, ottenne che l’Italia tutta uscisse dall’Impero (facendolo così diventare “Impero Germanico” e non più Romano). Così legittimò il suo titolo di Re d’Italia, tolto agli Imperatori germanici. Inoltre ottenne anche di rompere il fidanzamento tra Maria di Borgogna (la ricca ereditiera) e Massimiliano d’Austria (figlio di Federico, futuro nonno di Carlo V) a favore di suo figlio Ladislao.

Inoltre Carlo conquistò nel 1440 la costa occidentale della penisola balcanica, ricostituendo il Ducato di Durazzo.

.

La guerra contro Giovanni II e la creazione delle

tre corone

Nel 1466 scoppiò la Guerra contro Giovanni II Trestamara (re di Aragona).

[EXCURSUS STORICO SULLA GUERRA CONTRO GIOVANNI II]

Gli antefatti: l'erede al trono Giovanni Trestamara di Aragona era entrato in vari conflitti col figlio, Carlo, re di Navarra, per usurparne il trono a favore del fratellastro (Ferdinando). Giovanni sconfisse dapprima Carlo in Navarra; una volta riappacificati entrarono nuovamente in conflitto per la mano (tra Carlo e Ferdinando) della sorellastra del re di Castiglia (e la sua alleanza). Giovanni appoggiò Ferdinando, ma le cortes (i parlamenti) ed il popolo appoggiava Carlo, che così riuscì ad ottenere il dovuto. Subito però la matrigna (Giovanna) lo avvelenò.

Al che le cortes di Catalogna esiliarono il re, il quale si alleò col suo genero, Gastone IV di Foix , e fu guerra.

Subito le cortes cercarono appoggi esterni, revocando il Compromesso di Caspe (con cui, nel 1414, alla morte di Martino IV si era scelto il nuovo re) e promettendo il trono ai discendenti dei vari pretendenti.

1462:Il primo fu il re di Castiglia, Enrico IV l'Impotente, che era de jure anche re di Navarra. Giovanni II lo tolse di mezzo barattando i due troni con tutti i feudi che aveva conquistato anni prima in Castiglia. Così Enrico ottenne il vero potere in Castiglia, ma si ritirò dalla guerra.

1463-1466:Il secondo fu il conestabile del Portogallo, Pietro, che oltre che essere nipote del re del Portogallo, Giovanni I, discendeva da Alfonso IV di Barcellona, re di Aragona nel 1327. Alleato non con suo zio (Portogallo) ma con Filippo il Buono di Borgogna, nemico di Luigi XI e padre di Maroa di Borgogna, protrasse la guerra per tre anni, finchè non morì (di malattia)

1466-1472:Il terzo fu il conte di Provenza, Renato d'Angiò, che inviò in Catalogna suo figlio Giovanni, che così ebbe l'eredità di Provenza, Lorena e Aragona-Navarra. Giovanni II di Lorena stava per avere la meglio su Giovanni II d'Aragona, quando morì avvelenato (1470).

Allora le sorti del conflitto mutarono, per via del matrimonio tra il figlio di Giovanni d'Aragona, Ferdinando, ed Isabella di Castiglia, erede non solo di Castiglia, ma anche -per via della madre- di

Navarra.

Mentre però nella nostra TL, con l'aiuto dell'ex-avversario Enrico IV, Giovanni II riuscì a riconquistare il tutto (1472), nell’Ucronia le cortes non si daranno per vinte. Ciò perché, se con Giovanni d’Angiò si estingueva il ramo maschile degli Angiò-Provenza-Lorena, sua sorella Iolanda, già sposa di re Carlo IV, porterà in eredità ai figli non solo tutti i territori di Renato [Provenza (già soggetta al re d’Italia, nonché al SRI), Lorena (SRI), Angiò e Maine (Francia)], ma anche i diritti sull’Aragona!

Così l’esercito italiano, aiutato da quello Borgognone, entrò nel territorio della Corona Aragonese, comandato dal III figlio maschio di Carlo, Filippo. Solo dopo una lunga guerra contro i futuri Spagnoli (Castiglia e Trestamara) questi conquistò il titolo regale, supportato dalle cortes, alla faccia dei

Trestamara.

Però tutti questi domini formavano un impero troppo grande per essere gestiti bene, e poi le cortes volevano una capitale in Aragona. Ma Carlo ci aveva già pensato, ed aveva intenzione di creare 3 corone, alleate, comandate dalla sua casa.

Come d’accordo con le cortes, creò ben 3 rami della casata degli Angiò-Durazzo:

- Angiò d’Italia, sul trono d’Italia (tramite il suo 1°genito Francesco). Annesse a questo Regno anche la Sicilia e la Sardegna aragonesi, ognuno dei quali divenuti dei Principati.

- Angiò d’Aragona, con la Corona d’Aragona (Aragona, Barcellona, Valencia, Baleari), tramite il 3°genito Filippo. Annessa a questa la costa algerina, conquistata con una crociata nel 1453.

- Angiò di Lotaringia con la Corona di Lotaringia, tramite il 2°genito Ladislao. Essa comprende i domini ereditati da Iolanda (Provenza e Forqualquier, Lorena e Bar, Angiò e Maine), madre di Ladislao, e da Maria di Borgogna, sposa dello stesso ( Borgogna, Charolais, Artois e Franca Contea in Francia; Brabante, Limburgo, Lussemburgo ed attuali Paesi Bassi nel S.G.I.). A questi era aggiunta anche la Savoia d’oltr’alpe, tolta al regno

d’Italia.

Insomma, i confini furono stabiliti sullo spartiacque alpino e sul fiume Reno (come scritto nel testamento di Carlo).

.

La guerra di Borgogna

Intanto il duca di Borgogna, Carlo I il Temerario, con l’ambizione di creare una grande potenza aveva dato vita alla Guerra di Borgogna (1472). Occupando la Lorena, riuscì a creare un ponte tra i suoi possedimenti; così dichiarava però guerra al duca d’Angiò e Provenza. Mentre nella nostra TL Renato di Provenza si affiancò al re di Francia, nell’Ucronia è inutile dire che sarà appoggiato dal grande impero dei fratelli d’Angiò-Durazzo. L’esercito Italico-Catalano-Provenzale entrarono in Borgogna, dove presero prigioniero il duca, Carlo. Questi decise di farsi loro alleato: fu così che ruppe i trattati per il fidanzamento tra sua figlia, Maria, e il figlio del duca d’Austria, Massimiliano I. L’ereditiera andò così promessa in matrimonio a Ladislao, erede di Renato.

Così la coalizione durazzesca, che pareva invincibile, entrò in guerra a fianco del sovrano Borgognone. Sconfissero spesso l’esercito francese che premeva instancabile sul lato

occidentale. La prima fu quella della conquista della Svizzera: alla morte nel 1477 di Carlo il Temerario (Borgogna), la corona andò nelle mani di sua figlia Maria, e quindi di suo cognato Ladislao.

Il re di Francia, Luigi XI, voleva annettere alla corona reale tutti i feudi borgognoni, e ciò fu causa di guerra con la famiglia degli Angiò-Durazzo.

Così si andarono a schierare: da una parte la corona borgognona, quella aragonese e quella italiana, dall’altra quella francese, supportata da quella castigliana, ma anche dalla confederazione svizzera.

Per 10 anni il centro dell’Europa fu in guerra; ma la guerra fu vinta dalla Coalizione Durazzesca; così il re di Francia si vide costretto a riconoscere l’indipendenza a Borgogna e feudi borgognoni, allargati anche a Delfinato e

Forez, mentre dovette cedere la Linguadoca e il Rodez alla corona aragonese. Tali perdite causarono un profondo cambiamento nella Francia, che andò così a perdere gli interessi espansionisitici in Italia e Germania, proiettandola di fatto sull’Oceano e nei possedimenti d’Oltremare.

La Svizzera (compresi gli alleati della Repubblica delle 3 leghe grigioni) anche passò alle dipendenze dei Durazzo, ovvero di Djon (Borgogna), eccezion fatta per quelle poche zone al di qua delle alpi che passarono a Roma.

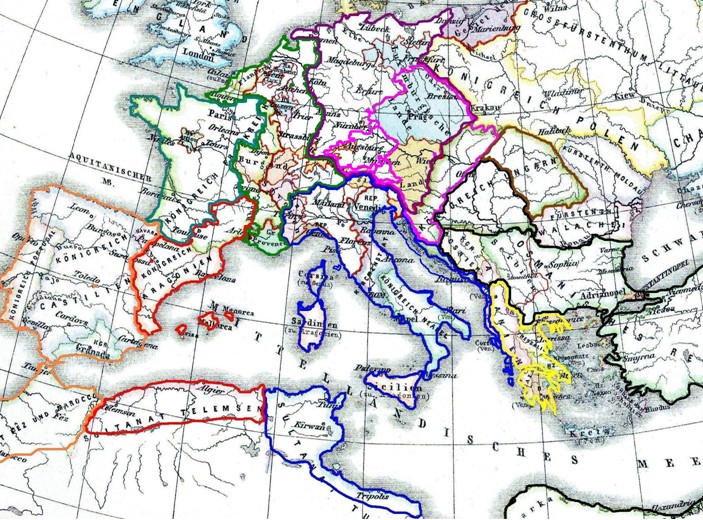

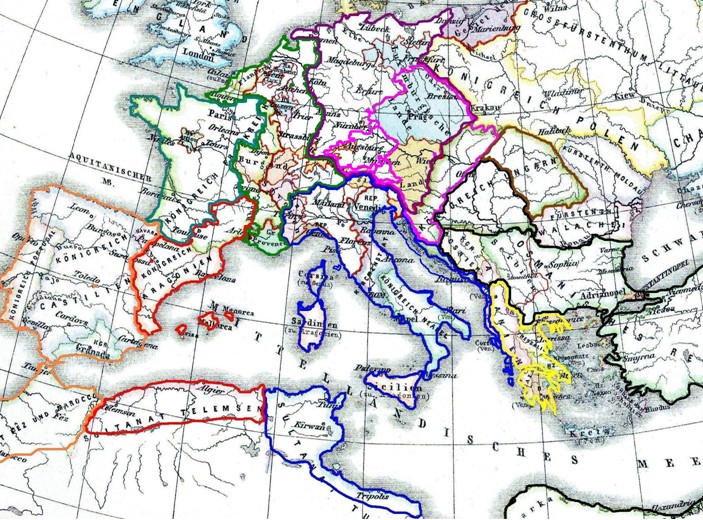

L’Europa dopo la Guerra dei Trent’anni. In blu il Regno d’Italia, in verde quello di Lotaringia, in rosso la Corona d’Aragona, in giallo il regno

d’Ellade (cliccare per ingrandire).

Dopo solo 4 anni dalla fine di questa grande guerra, il sovrano di Borgogna volle allargarsi fino al Reno. Occupandone la riva occidentale, però, l’Imperatore si adirò molto; infatti questa corona stava diventando troppo potente all’interno dell’Impero. Analogamente a quel che successe nella nostra TL con la svizzera, nascerà la guerra di Svevia. Da una parte gli Asburgo d’Austria e la Lega Sveva, dall’altra la coalizione angioina. Dopo 2 anni di guerra, lo stato borgognone fu riconosciuto come Regno di Lotaringia, annettendo tutti i territori ad est del Reno, indipendente dal S.R.I., e Ladislao ne fu incoronato re. Il Regno d’Italia intanto annesse il Sud-Tirol (Alto Adige). (1493).

.

Il Nuovo Mondo

Quando il Genovese Cristoforo Colombo, alla fine del XV sec., decise di partire per le indie passando per ovest, chiese finanziamenti in tutte le grandi corti d’Europa più “atlantiche”: Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra. Li chiese anche ai re angioini, in Lotaringia ed anche in Italia, ma tutte rifiutarono. L’unica fu, dopo molte preghiere e all’ultimo momento, quella di Spagna; a patto però che solo la metà dell’investimento fosse della corte, il resto dell’armatore. Questi chiese prestiti a varie banche genovesi, ma quando giunse all’orecchio del re d’Italia la notizia, questi decise di volerci scommettere anche lui. Fu così che questi versò la metà della somma totale, in veci di Colombo, chiedendo ai reali castigliani –in caso di successo- che questi lo aiutassero a conquistare il sultanato di Marocco, al fine di consentire anche a Roma di avere colonie e commerci asiatici.

Purtroppo il tutto si risolse in un fallimento,

perché Colombo aveva scoperto nuove isole, ma non una via per le Indie. Ciononostante, i grandi reami europei continuarono a mandare esploratori nelle “indie”, nel Nuovo Mondo, che prenderà il suo nome proprio per via di un esploratore del Regno d’Italia, un tale Amerigo

Vespucci.

.

La corona di Spagna e le prime Colonie

Grande traguardo raggiunto dal re d’Italia: il reame giunse a comprendere ogni parte della regione geografica denominata “Italia”. Infatti, nel 1500 il regno d’Italia annesse anche la Contea di Gorizia, rimasta senza signore, completando di fatto l’unità territoriale.

Nel frattempo, anche in un’altra grande penisola si raggiungeva un grande traguardo. Per sancire la pace tra Aragona e Castiglia, infatti, Federico, figlio di Filippo, re di Aragona, aveva sposato Giovanna di Castiglia. Quando però morì anche l’ultimo nipote della consorte, Michele (1500), Giovanna divenne erede al trono di Navarra, Castiglia e Leon, come quindi il figlio, Carlo I (1500-)

In previsione di ciò, il re d’Italia si preoccupò non poco , non solo per mantenere un certo equilibrio di potere nella Coalizione, ma anche per assicurarsi uno sbocco al di fuori del Mediterraneo. Anticipando di poco più di un decennio i suoi alleati, i Turchi Ottomani di Selim I, re Giovanni I (d’Italia) decise di annettere, con la scusa di una crociata, il califfato d’Egitto. Dopo una certa guerra, l’Italia fu il primo stato rinascimentale ad avere colonie in un altro continente.

Nel 1510 infatti lo stato italiano giunse ad avere il dominio marittimo nei mari dell’Adriatico, dello Ionio e del Levante Mediterraneo, col possesso delle isole meridionali dell’arcipelago greco (Creta, Rodi), quello di Cipro e quello di tutto l’Egitto,

comprese Cirenaica e Siria. Oltre all’Italia (compresa la Dalmazia) e alla

Tunisia-Tripolitania.

Così oltretutto si potette fregiare ufficialmente e non solo teoricamente della corona di Gerusalemme, ovvero delle terre delle Crociate, nonché del titolo di “re d’Egitto”, ovvero del basso Nilo.

Ciò bloccherà l’espansione ottomana verso l’Arabia e verso l’Africa; in compenso, questa si avrà nelle regioni del nord (Caucaso, Russia) e dell’Est (oltre il Mar Caspio), annettendo i vari khanati mongoli, a discapito del futuro Impero

Russo.

Come continuarla?

.

Lord Wilmore

a questo punto lancia un'altra ipotesi:

E se il tentativo dei Lussemburgo di creare una potenza centroeuropea, anticipando il progetto degli

Asburgo, fosse andato a buon fine?

.

*Bhrg'howidhHô(n-)

non può lasciarsi scappare quest'occasione:

Pagato (forse un po' frettolosamente) nelle righe precedenti il tributo

alla teoria Iperimpero vs. spin-off, passo sùbito alla pur povera sostanza, che riflette un vecchio progetto (di venticinque anni fa): con Enrico VII di Lussemburgo si è avuto l'ultimo vero grande e

coerente tentativo di unione tra Regno di Germania (con la Borgogna) e Regno d'Italia

nell'àmbito dell'Impero (Carlo V. avrebbe condotto una politica in

parte coincidente, ma in Italia secondo una prospettiva mediterranea occidentale).

Carlo IV di Lussemburgo ha ripreso e innalzato di livello l'operato

degli Ottoni di Sassonia trasformando l'Impero da nominalmente universale ("cattolico") e teoricamente europeo occidentale ("romano") a nazionale, di

fatto secondo il modello degli Stati che nel frattempo erano ormai in fase matura di formazione nell'Europa più occidentale. Venceslao ha innestato su questa linea la tradizione dei Regni

dell'Europa centro-orientale, divenuti indispensabili per l'approvvigionamento stesso dell'Occidente; con ciò ha tuttavia determinato

il definitivo 'accerchiamento' dell'Impero (Germanico) da parte di Stati a loro volta svincolati da ogni rapporto di dipendenza feudale e quindi in

grado di opporre decisiva resistenza a futuri tentativi di restaurazione imperiale (in Occidente, dopo la Francia, l'Inghilterra; a Est, in questo

caso, la Boemia).

Sigismondo ha tentato l'inversione di entrambe le tendenze: partendo

dall'inedita situazione di coincidenza tra corona boema, ungherese e imperiale, ha ottenuto la ricomposizione dello Scisma d'Occidente

(essenzialmente l'indipendenza di Francia, Penisola Iberica e Due Sicilie dall'Impero Romano) e ha ribaltato l'atteggiamento della Dinastia nella

questione hussitica (in quanto tentativo di indipendenza degli Slavi Occidentali dall'Impero Romano-Germanico).

L'opera di Sigismondo è stata di fatto continuata in tutto dalla

Dinastia Asburgica (con la sola differenza del cambio di lignaggio personale), quindi le due vicende

(ucronica dei Lussemburgo e storica degli

Asburgo) tendono a sovrapporsi, con la principale differenza del diverso livello di potenza raggiunto dall'Impero Ottomano (mentre le guerre

hussitiche e quelle seguìte alla diffusione della Riforma si possono considerare, a grandissime linee, parallele). Assai verosimilmente i Lussemburgo sarebbero stati coinvolti, almeno

quanto se non più degli Asburgo, nelle vicende della Borgogna. È anche concepibile che, se storicamente gli Asburgo hanno finito per ereditare

(quasi) tutti i possedimenti dei Lussemburgo, ucronicamente i Lussemburgo ereditassero quelli

asburgici.

L'agenda geopolitica della Cristianità Cattolica nel sec. XV

comprendeva:

1) l'unificazione della Penisola Iberica (parzialmente riuscita);

2) la soluzione del conflitto per la sovranità della / sulla Francia (riuscita);

3) l'unificazione delle Isole Britanniche (rimandata);

4) la riorganizzazione del Regno di Germania (parzialmente riuscita);

5) il consolidamento di nuovi Stati '(sub)nazionali' germanici: Scandinavia (fallito), Borgogna (parzialmente e temporaneamente riuscito),

Svizzera (in parte riuscito), Svevia (rimandato per poi fallire), Ordine Teutonico (fallito);

6) la ricostituzione del Regno d'Italia (fallita) e unione di questo col Regno delle Due Sicilie (fallita);

7) la costituzione di una grande concentrazione territoriale ponto-baltica (riuscita);

8) l'egemonia di una sola Potenza sui territorî danubiano-balcanici (riuscita a lungo termine, ma a una Potenza non Cristiana);

9) la conquista dell'Impero d'Oriente (fallita);

10) l'unificazione del Mediterraneo (fallita).

Gli attori erano ovviamente diversi a seconda del settore (Aragona,

Castiglia, Portogallo e Granada nella Penisola Iberica; Inghilterra, Francia e Borgogna in Francia; Repubbliche Marinare nel Mediterraneo

ecc.ecc.), ma

ogni imperatore con aspirazioni universali avrebbe dovuto affrontare prima o poi tutte le questioni.

Del resto, l'aspirazione egemonica è stata una costante da Teodorico a

Giustiniano, da Carlo Magno a Ottone II. e III. e a Federico II., dagli Angiò a Carlo

VIII., da Carlo V. e Filippo II. a Luigi XIV. e a Napoleone,

da Guglielmo II. a Hitler fino all'UE. Nel secolo XV., il metodo meglio accettato era la politica matrimoniale

(quindi non solo prerogativa asburgica, anche se naturalmente la Dinastia imperiale doveva praticarla maggiormente); la tendenza era effettivamente

quella di favorire le concentrazioni territoriali (già nei secoli precedenti lo stesso fenomeno si era verificato a livello delle piccole Signorie di

origine feudale).

Se siamo d'accordo su tutto questo, la questione si risolve con due

operazioni:

> scelta teorica: Iperimpero o spin-off? Da parte mia opto per

l'Iperimpero, perché lo trovo teoricamente più interessante e politicamente più stimolante; chi è contrario, è caldamente invitato a proporre scenarî

alternativi;

> svolgimento dell'agenda geopolitica: dal punto di vista e con la base di

partenza di Sigismondo di Lussemburgo, la successione sarebbe (secondo la numerazione di cui sopra):

4. (i "circoli imperiali", come Massimiliano d'Asburgo) -

7. (Boemia-Ungheria-Polonia-Lituania) -

5. (Borgogna ai Lussemburgo, successione dinastica di questi in Svezia, poi ricostituzione della Lega di

Kalmar; incameramento dei possedimenti asburgici in Svevia e recupero di quelli in Svizzera) -

2. (spartizione della Francia tra Inghilterra e Borgogna)-

6. (ritorno a Enrico VII. e agli Hohenstaufen) -

8. (come detto sopra per Ladislao di Durazzo, sia pure senza basi nello Ionio orientale) -

9. (se l'anticipo cronologico rispetto agli Asburgo è sufficiente ad affrontare la Potenza Ottomana) -

2. (come per gli Asburgo) -

10. (se si dà la possibilità di sfruttare la superiorità tecnica negli armamenti -

cfr. Carlo VIII. e l'artiglieria - contro i Mamelucchi, come

avvenuto agli Ottomani) -

3. (politica matrimoniale, verosimilmente preceduta dall'unione

dinastica tra Inghilterra e Scozia, dopodichè si avrebbe la confluenza della linea spagnola dei Lussemburgo e della Dinastia anglo-scozzese del momento).

.

Se avete

suggerimenti da darmi, scrivetemi a questo

indirizzo.

Torna

indietro

1) la conquista di tutti i territorî

posti tra la catena alpina e le grandi isole del Mediterraneo Centrale (Corsica,

Sardegna, Sicilia) - ossia, con variazioni più o meno estese, a grandi linee

l'estensione dell'attuale Stato italiano - è stata un obiettivo di cinque

categorie di imperialismi: in ordine di tempo, potenze di area appenninica

(dagli Etruschi alla prima Repubblica Romana allo Stato Pontificio), potenze di

area cisalpina (dagli Insubri ai Longobardi ai Visconti; Venezia è un caso già

diverso e a orizzonte assai più vasto, ma almeno in parte rientra in questa

categoria), potenze di area transalpina occidentale (dai Galli alla Francia),

potenze di area transalpina settentrionale (dai Cimbri e Teutoni agli Alamanni

ai Sacri Romani Imperatori, alla Svizzera e all'Austria) e potenze mediterranee

occidentali (a parte Cartagine con i Barca, tradizionalmente l'Aragona e poi la

sua continuazione nella Spagna);

1) la conquista di tutti i territorî

posti tra la catena alpina e le grandi isole del Mediterraneo Centrale (Corsica,

Sardegna, Sicilia) - ossia, con variazioni più o meno estese, a grandi linee

l'estensione dell'attuale Stato italiano - è stata un obiettivo di cinque

categorie di imperialismi: in ordine di tempo, potenze di area appenninica

(dagli Etruschi alla prima Repubblica Romana allo Stato Pontificio), potenze di

area cisalpina (dagli Insubri ai Longobardi ai Visconti; Venezia è un caso già

diverso e a orizzonte assai più vasto, ma almeno in parte rientra in questa

categoria), potenze di area transalpina occidentale (dai Galli alla Francia),

potenze di area transalpina settentrionale (dai Cimbri e Teutoni agli Alamanni

ai Sacri Romani Imperatori, alla Svizzera e all'Austria) e potenze mediterranee

occidentali (a parte Cartagine con i Barca, tradizionalmente l'Aragona e poi la

sua continuazione nella Spagna);