Leggiamo insieme questi versetti della Vulgata:

« Fecit ergo (Moses) ibi cum Domino quadraginta dies et quadraginta noctes panem non comedit et aquam non bibit et scripsit in tabulis verba foederis decem cumque descenderet Moses de monte Sinai tenebat duas tabulas testimonii et ignorabat quod cornuta esset facies sua ex consortio sermonis Dei » (Esodo 34, 28-29)

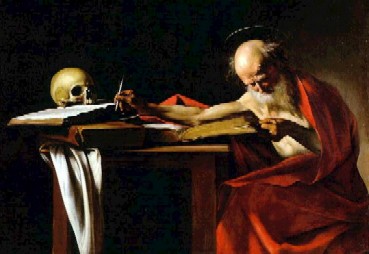

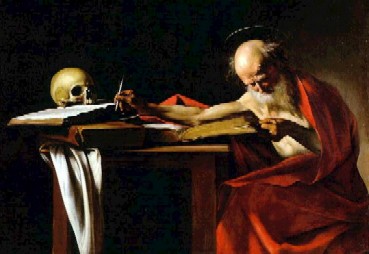

Come si può notare, essi contengono uno dei più clamorosi equivoci in cui incappò San Girolamo, il Traduttore della Bibbia in latino per antonomasia. Infatti « raggio » in ebraico si dice « qeren », vocabolo che significa anche « corno »! Da qui è derivata la versione latina della Bibbia che parla di una faccia "cornuta" di Mosè: è da questa traduzione che è nata tutta l'iconografia cristiana, il cui prototipo è il "Mosè" di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma. Ne' questo è l'unico « errore » di traduzione contenuto nella Vulgata; nonostante tutto, però, essa rimane la prima e più importante traduzione organica della Bibbia in latino, tanto da influenzare la teologia e l'esegesi durante tutti i secoli del Medioevo. Parliamo dunque del suo autore.

Eusebius Hieronymus (Stridone, Aquileia 345 ca. - Betlemme 419), meglio noto come San Girolamo, è considerato uno dei più importanti Padri della Chiesa orientale, ed anche il cattolicesimo lo venera come dottore della Chiesa. Studiò a Roma, ritirandosi poi nel deserto dove visse da asceta e approfondì lo studio delle Scritture. Nel 379 venne ordinato sacerdote; trascorse in seguito tre anni a Costantinopoli con il padre della Chiesa orientale san Gregorio Nazianzeno. Nel 382 tornò a Roma e divenne segretario di papa Damaso I, esercitando un notevole influsso su molti seguaci. Nel 386 si stabilì a Betlemme, dove Paola, una nobile romana sua seguace (in seguito santa Paola), aveva fondato quattro conventi, tre per le suore e uno per i monaci, quest'ultimo retto dallo stesso Girolamo. Qui egli proseguì i suoi studi e lavori biblici e ingaggiò una controversia non solo con gli eretici Gioviniano e Vigilanzio e con gli adepti del pelagianesimo, ma anche con il monaco e teologo Tirannio Rufino e con sant'Agostino. Il conflitto con i pelagiani costrinse Gerolamo a nascondersi per due anni. Morì subito dopo il rientro a Betlemme.

In relazione all'argomento, gli scritti di Girolamo si possono dividere in:

a) opere di argomento agiografico: le "Vite" dei monaci Paolo, Malco e Ilarione e l'Epitaphium Sanctae Paulae;

b) opere storiche: la rielaborazione e continuazione sino al 378 del Chronicon di Eusebio di Cesarea, che andava da Abramo (2017 a.C.) sino al 325, e la raccolta di biografie intitolata "De Viribus illustris";

c) traduzioni: principalmente, la Vulgata;

d) opere esegetiche: i commenti alle Epistole di Paolo (Filemone, Galati, Efesini, Tito), all'Ecclesiaste (Qoelet), ai profeti Daniele, Isaia, Ezechiele e Geremia, ed al Vangelo secondo Matteo;

e) opere polemiche: Altercatio Luciferiani et Orthodoxi, Adversus Helvidium, Adversus Iovinianum, Adversus Vigilantium, Contra Iohannem Ierosolymitanum, Adversus Pelagianos, Adversus libros Rufini;

f) un epistolario, composto da 154 lettere, di cui 117 di Girolamo, e le altre dei suoi corrispondenti.

La personalità umana e culturale di Girolamo spicca nettamente tra tutte quelle dei suoi contemporanei per parecchi motivi. Da un lato sorprende la vastità della sua cultura, la conoscenza approfondita delle opere della classicità, con le quali egli istituì un confronto continuo, fatto di rimandi e di allusioni. D'altra parte, il suo carattere fermo ed energico, la sua disposizione alla polemica aspra, per esempio con Rufino, ha caratterizzato tutta la sua attività di studioso e di interprete di un cristianesimo vissuto con straordinaria forza d'animo attraverso una rigorosa pratica ascetica e spirituale. La ricchezza della sua esperienza, che lo portò sia a vivere da eremita nel deserto, sia a frequentare i circoli aristocratici di Roma, rende conto di un conflitto tipico di quell'epoca, determinato dall'attaccamento alla tradizione e dalla tensione verso un ideale di perfezione assoluta.Un autore al quale Girolamo può essere confrontato è Tertulliano, se non altro per il suo temperamento polemico, anche se il momento storico in cui visse Tertulliano poteva ben diversamente giustificare il suo tono battagliero e l'intransigenza delle sue posizioni. Non è da escludere che il rigore assoluto di Girolamo ed il suo continuo richiamarsi ad una necessaria mortificazione della carne siano il segno di un dissidio irrisolto, di un non sanato conflitto interiore che, fortunatamente per la Chiesa, ha dato impulso ad un'attività infaticabile di studioso, di esegeta e di traduttore.